Tueurs en série : Entre fiction et réalité – génie macabre, inspiration et miroir social

Le charme inquiétant du mal

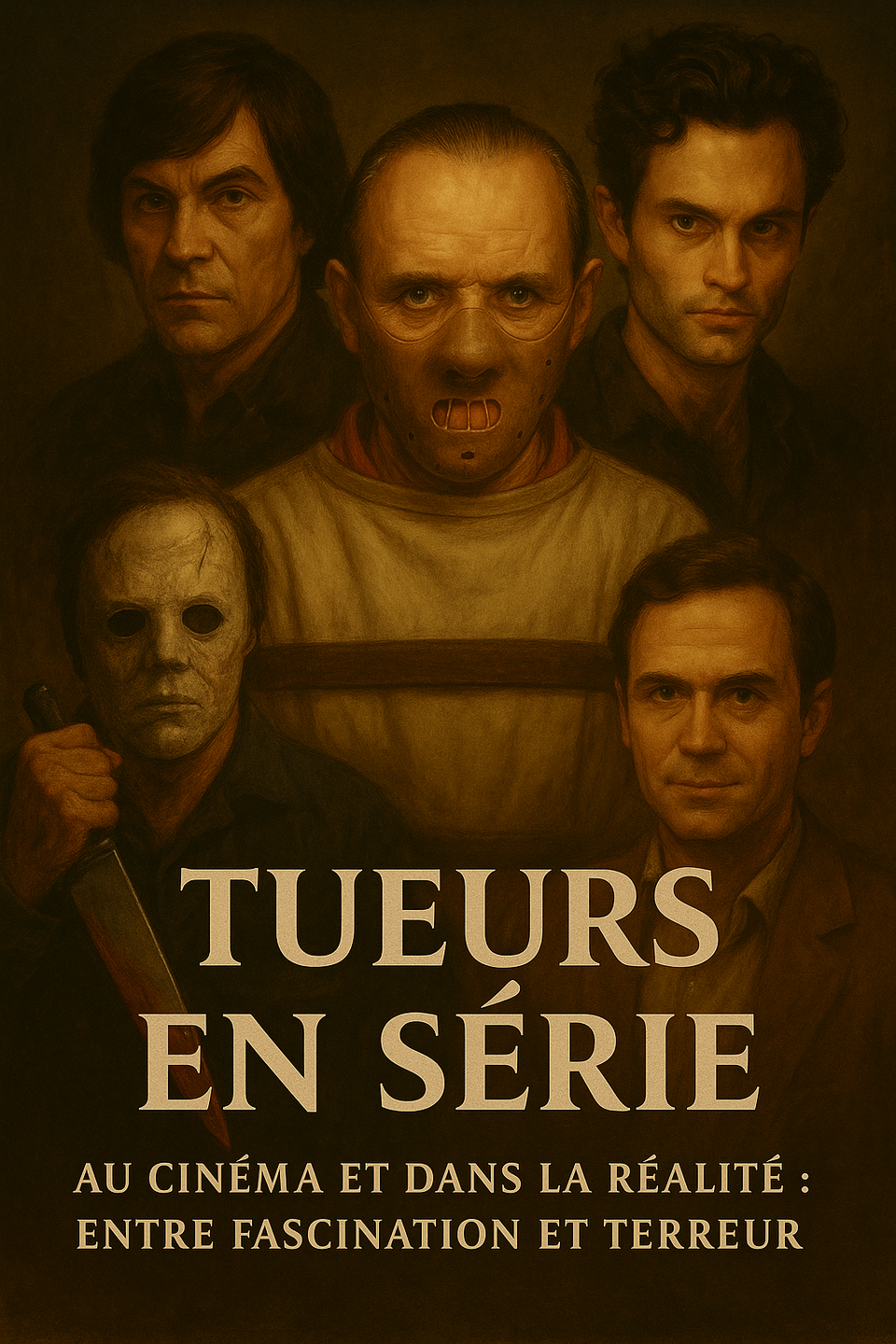

Ils hantent nos écrans comme nos cauchemars. Entre fascination, peur et incompréhension, les tueurs en série occupent une place à part dans l’imaginaire contemporain. Leur présence prolifère au cinéma, dans les séries, les romans noirs ou les podcasts criminels. Derrière leurs gestes macabres se dessinent des figures troubles, parfois géniales, souvent terrifiantes. Cet article propose un regard complet sur ces personnages réels ou fictifs, avec un focus particulier sur l’incontournable Hannibal Lecter, pour comprendre pourquoi ces êtres marginaux et monstrueux occupent une place si centrale dans nos récits modernes.

Les tueurs en série dans la fiction : icônes modernes du mal

Hannibal Lecter : L’intelligence au service de l’horreur

Impossible d’évoquer les tueurs de fiction sans citer Hannibal Lecter, personnage imaginé par Thomas Harris et incarné avec brio par Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux (1991). Psychiatre raffiné, amateur d’opéra et de vin, Lecter est aussi un cannibale méthodique. Ce paradoxe — érudit et barbare — fascine. Son intelligence glaciale, son art du langage et son apparente politesse font de lui une figure unique : celle du mal cultivé, presque aristocratique.

Lecter représente cette idée effrayante que la monstruosité peut se cacher derrière un masque civilisé. Il a influencé toute une génération de personnages sombres, de Dexter à Joe Goldberg (You), devenant une figure fondatrice du tueur en série comme personnage littéraire et cinématographique.

L’esthétique du mal : entre peur et fascination

Les tueurs en série fictifs sont souvent construits avec une complexité psychologique. Ils ne sont pas seulement des monstres, mais des êtres blessés, stratèges, parfois brillants. Ils interrogent les limites entre normalité et pathologie. American Psycho (Bret Easton Ellis) avec Patrick Bateman, ou encore la série Mindhunter, basée sur les archives du FBI, plongent le spectateur dans une intimité glacée avec le mal.

Leur pouvoir de séduction trouble autant qu’il effraie. Ils nous attirent car ils renversent les règles, dévoilent les hypocrisies sociales et poussent nos peurs collectives dans leurs retranchements.

La réalité des tueurs en série : vérité brute et profilage clinique

Des monstres bien réels

Derrière les fictions, des figures réelles ont marqué l’histoire du crime : Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, John Wayne Gacy... Tous ont en commun une capacité effrayante à tromper leur entourage. Bundy, charismatique étudiant en droit ; Dahmer, garçon discret avec un passé tourmenté ; Gacy, clown pour enfants le jour, tueur la nuit.

Leurs crimes ont suscité une sidération collective, souvent plus violente que les scénarios de fiction. Car ici, pas de musique dramatique, pas d’acteurs, seulement la banalité du mal.

Le développement du profilage : du FBI à la culture populaire

Dans les années 1970, le FBI crée la Behavioral Science Unit et commence à établir les premiers profils de tueurs en série. Ces enquêtes inspireront la série Mindhunter, où l’on découvre les entretiens glaçants menés avec Ed Kemper ou Richard Speck. Ces profils deviennent des outils de justice, mais aussi une source d’inspiration majeure pour la fiction.

En France, des figures comme Michel Fourniret ou Guy Georges ont démontré que les monstres n’ont pas toujours l’apparence du mal. Ils sont souvent silencieux, organisés, patients — comme Hannibal Lecter, mais sans la poésie.

Une fascination réciproque : quand le réel inspire la fiction, et inversement

La fiction s’empare du réel

De nombreux scénaristes s’inspirent directement de faits réels pour nourrir leurs œuvres. Thomas Harris, le créateur d’Hannibal Lecter, aurait rencontré au Mexique un médecin emprisonné pour meurtre, qui l’aurait inspiré. La série Criminal Minds multiplie les références à des tueurs réels. La fiction devient alors une chambre d’écho de notre époque, où les monstres modernes remplacent les dragons des contes anciens.

Quand la fiction devient influence

Certains tueurs avérés ont déclaré avoir été influencés par des films ou des séries. Ce glissement dangereux interroge : la glorification esthétique du mal peut-elle engendrer une imitation ? Des jeunes fans de Scream ou de Dexter sont passés à l’acte. Si la responsabilité est partagée, elle met en lumière une fascination qui peut virer à l’obsession.

Une silhouette dans le miroir

Le tueur en série, qu’il soit réel ou fictif, reste une figure ambivalente : inacceptable moralement, mais fascinante psychologiquement. Il cristallise nos angoisses modernes — solitude, perte de repères, violence latente — et nous pousse à interroger ce qui, dans la société et l’humain, peut engendrer de tels dérapages.

Avec Hannibal Lecter, le genre atteint un sommet : la monstruosité devient élégance, la folie devient intelligence, le mal devient art. Une manière de nous dire que, parfois, l’horreur la plus radicale se cache sous les traits les plus raffinés.

Member discussion